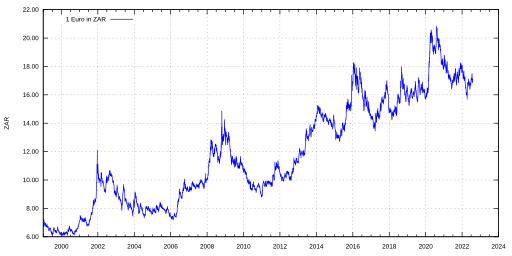

„Mit ihrer (gemeint sind die US-amerikanischen Privathaushalte) hohen Verschuldungsbereitschaft haben sie in den letzten Jahren massive Nachfrageimpulse für die Weltwirtschaft geleistet.

Dies bildete ein notwendiges Gegengewicht zur hohen Geldvermögensbildung in Ländern wie China, Japan, Deutschland, Russland und einer Reihe von Ölförderländern.

Die viel diskutierten globalen Ungleichgewichte … haben in der Vergangenheit letztlich dafür gesorgt, dass sich die Weltwirtschaft bei einem so unterschiedlichen Sparverhalten (der amerikanischen Verbraucher im Gegensatz zu denen der Überschussländer) dynamisch entwickeln konnte.“

(Jahresgutachten 2008/09 des Sachverständigenrates, Erstes Kapitel, Absatz II, Nummer 5)

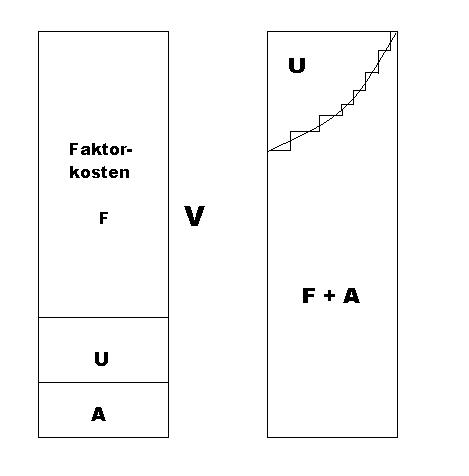

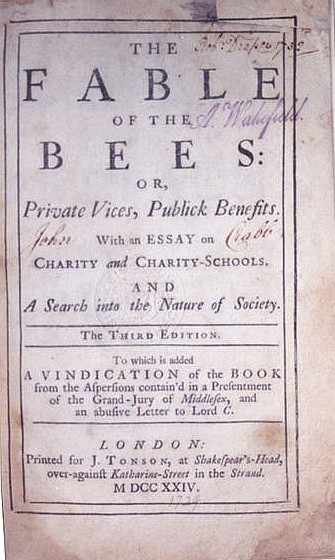

In seiner Expertise zum Jahresausblick der deutschen Wirtschaft 2008/2009 brachte der Sachverständigenrat wieder einmal seine Auffassung zum Ausdruck, dass das Investieren grundsätzlich erst als Folge des Sparens möglich sei und unterschiedliches Sparverhalten demnach die Leistungsbilanzdefizite und Handelsungleich- gewichte zwischen Überschuss- und Schuldenländern erklären könne. Folglich seien also größere Verzerrungen in der Wettbewerbsfähigkeit zwischen den Volkswirtschaften gar nicht möglich (siehe Teil 1).

![Bundesarchiv Bild 183-1990-1001-001, Nordhausen, Kurzarbeit / CC-BY-SA [CC-BY-SA-3.0-de (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en)], via Wikimedia Commons](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Bundesarchiv_Bild_183-1990-1001-001%2C_Nordhausen%2C_Kurzarbeit.jpg)