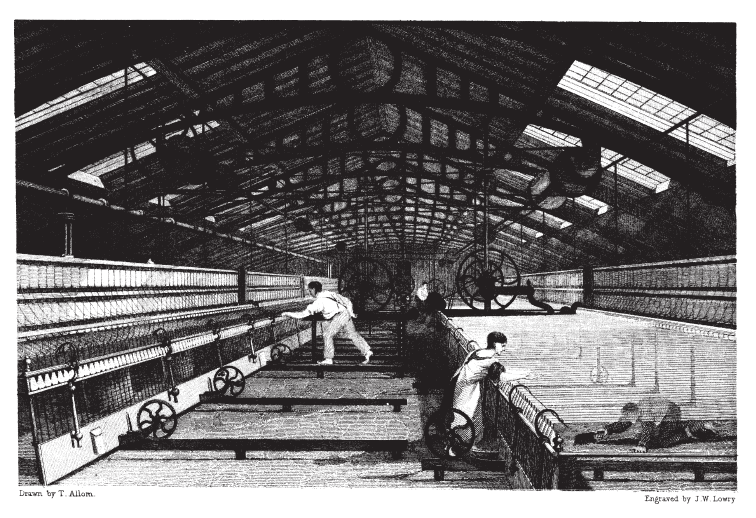

Es lief alles ganz hervorragend für die Reichen, die jeden Kredit bekamen, den sie dazu benötigten, um das Wirtschaftssystem nach den napoleonischen Kriegen zwischen rigider Deflation und monetärer Orthodoxie einzuklemmen: es war dagegen stets der kleine Mann, der weiterhin litt, und der in allen Ländern und zu allen Zeiten des neunzehnten Jahrhunderts leichteren Zugang zu Krediten und eine andere Finanzpolitik forderte.

E. J. Hobsbawm, in seinem Buch „The Age of Revolution 1789 – 1848“, S. 39

Die schwersten Konsequenzen [der ersten kapitalistischen Wirtschaftskrisen] waren sozialer Art: die Umstellung auf die neue Ökonomie schuf Elend und Unzufriedenheit, und damit die Materialien für eine soziale Revolution. Und in der Tat, die soziale Revolution in Form von spontanen Aufständen der städtischen und industriellen Armen brach aus und gebar die Revolutionen von 1848 auf dem Kontinent sowie die gewaltige Chartisten-Bewegung in Großbritannien.