…Dann kam der Kardinalfehler: Im IWF-Vorstand setzten die Europäer und Amerikaner trotz heftiger Opposition mehrerer Exekutivdirektoren ein Rettungspaket durch, das den griechischen Privatgläubigern entgegen den Regeln des Fonds keinerlei Verluste aufzwang.

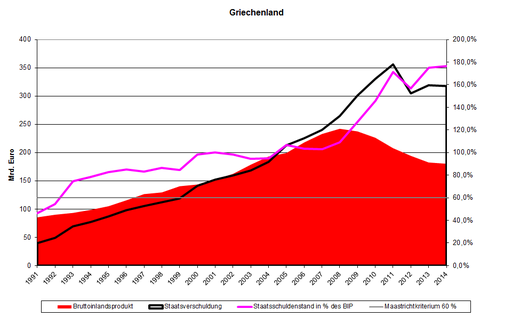

Griechenlands Bruttoinlandsprodukt (BIP) sowie die Staatsverschuldung in Mrd. Euro

und in % des BIP.

Die Entscheidung beruhte auf der falschen Annahme, nach der die „Umstrukturierung“ der privaten Schulden eine globale Finanzkrise auslösen würde.