„Private Laster, öffentliche Vorteile“

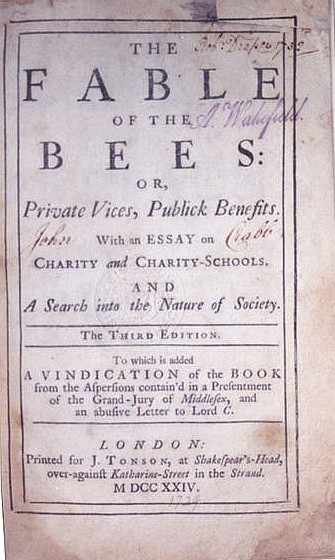

Mit diesem Untertitel veröffentlichte der Niederländer Bernard Mandeville bereits 1705 seine vieldiskutierte Streitschrift „The Fable of the Bees: or, Private Vices Publick Benefits“, in der er die provozierende These aufstellte, dass nicht die Tugend, sondern das Laster der eigentliche Ursprung des Gemeinwohls sei.

Die in diesem Buch erstmals bekannt gewordene Ansicht, dass für Gesamtheiten in der Wirtschaft manchmal etwas ganz anderes gilt als für die einzelnen Teile dieser Gesamtheit, wird noch heute als das Mandeville-Paradox bezeichnet und stellt einen wichtigen Grundsatz der ökonomischen Wissenschaften dar.

Doch Mandeville beschränkte seine Aussagen nur auf einen ganz besonderen Fall, den Wolfgang Stützel so charakterisierte:

Wenn ein einzelner lasterhaft seine Ausgaben vermehrt, vermindert er damit seine Möglichkeiten, weitere Ausgaben zu machen, verkleinert er sein Geldvermögen und erscheint als Verschwender.

Wenn aber alle sich so verhalten, schaffen sie gerade durch die vermehrten Ausgaben sich wechselseitig auch vermehrte Einnahmen und damit auch schon die Möglichkeit zu weiteren höheren Ausgaben.Stützel: Volkswirtschaftliche Saldenmechanik (1978), S. 16