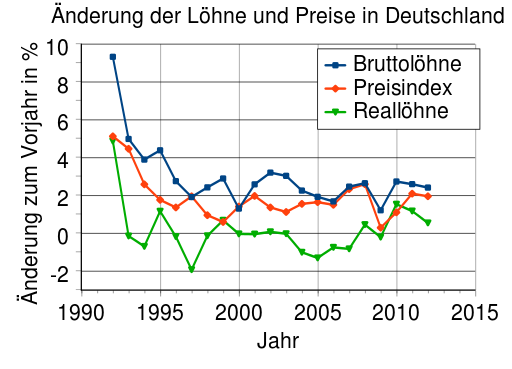

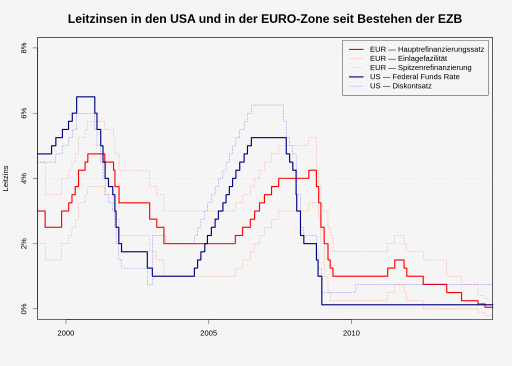

Neben der im letzten Beitrag beschriebenen Möglichkeit, durch Kapitalexport ein Defizit der Devisenbilanz und damit ein erhebliches Problem für die Zinssteuerung der Zentralbanken hervorzurufen, kann auch eine passive Handels- (Leistungsbilanz) aufgrund überhöhter Preise und Löhne einen ähnlichen Effekt haben.

Dabei ist es unerheblich, ob die Investition im Inland überzogen ist oder nicht. Ganz im Gegenteil kann ein Leistungsbilanzdefizit auch entstehen, wenn die Investitionen völlig unzureichend und die Beschäftigungssituation infolgedessen ebenso unbefriedigend ist.

Die Begründung für das Devisendefizit liegt in einem solchen Falle allein in einer übertriebenen Steigerung des inländischen Kosten- und Preisniveaus gegenüber dem Ausland. Dies ist immer die Folge einer nicht richtigen Anpassung von Wechselkurs und Nominallöhnen.

![Bundesarchiv Bild 183-1990-1001-001, Nordhausen, Kurzarbeit / CC-BY-SA [CC-BY-SA-3.0-de (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en)], via Wikimedia Commons](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Bundesarchiv_Bild_183-1990-1001-001%2C_Nordhausen%2C_Kurzarbeit.jpg)