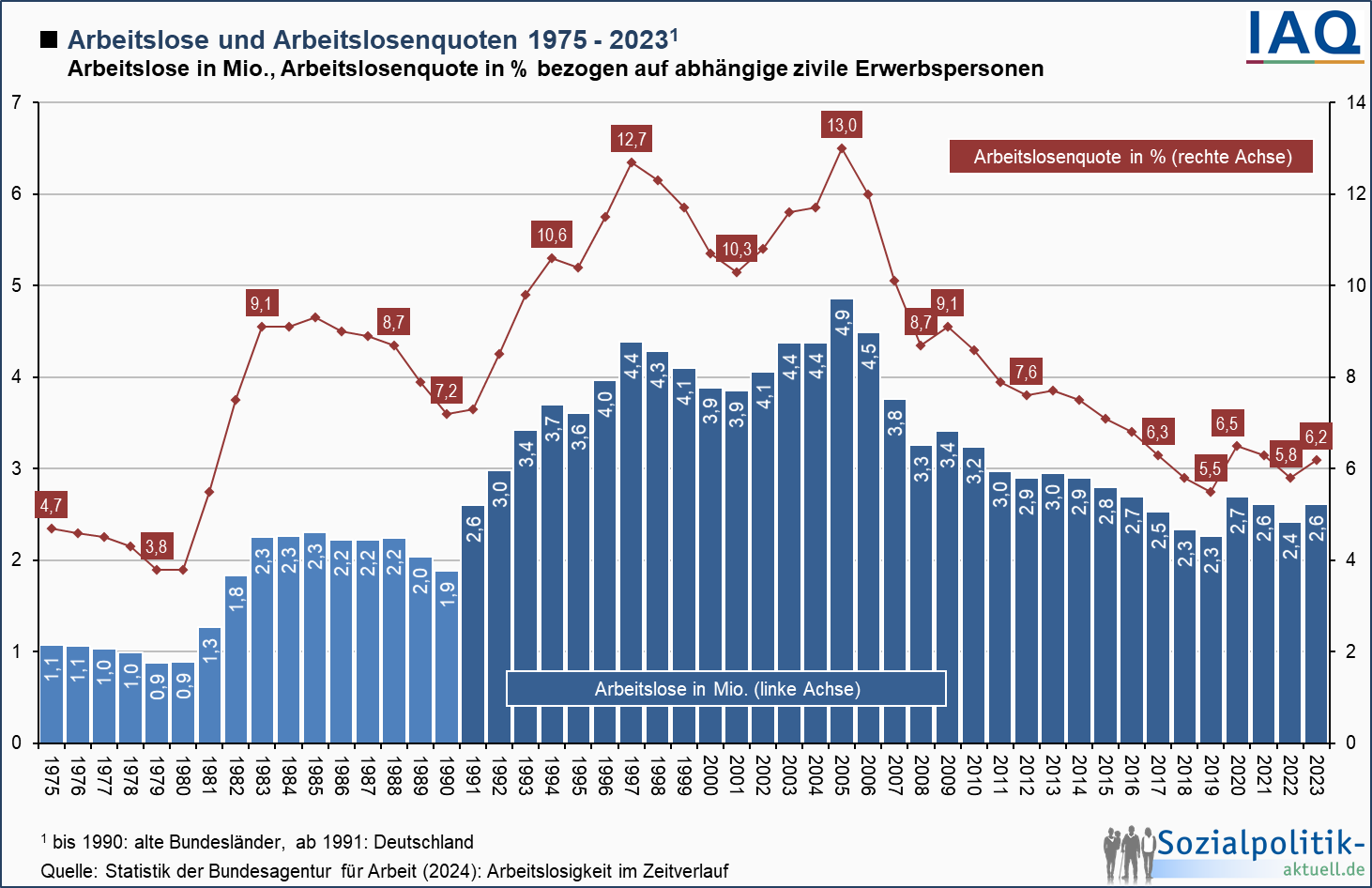

Mit dem Zusammenbruch des Börsenhandels am „Schwarzen Donnerstag“ im Oktober 1929 setzte in den USA auch ein massiver Rückgang der wirtschaftlichen Produktion ein. Geschäfte und Fabriken schlossen, Banken waren zahlungsunfähig, der gewaltige Anstieg der Arbeitslosigkeit verursachte soziales Elend unbekannten Ausmaßes.

Arbeitslosigkeit in den USA von 1910 bis 1960

So begann die Weltwirtschaftskrise von 1929. Es war das Ende der „New Era“, einer Phase ökonomischen Aufschwungs in den Jahren zwischen 1924 und 1929, die allerdings auch einige enorme Übertreibungen produzierte.

Die Umsätze an der Börse verdreifachten sich in dieser Zeit, während die reale Produktion weit dahinter zurückblieb. Es waren vor allem die Spekulanten, die mittels Kreditaufnahme enorme Aktienpakete kauften und so die Kurse gewaltig steigerten. Dabei entstand eine riesige Spekulationsblase, die noch dadurch befeuert wurde, dass Kleinanleger in völliger Verkennung der tatsächlichen Lage in der Hoffnung auf ewigen Wohlstand ebenfalls mit einstiegen.