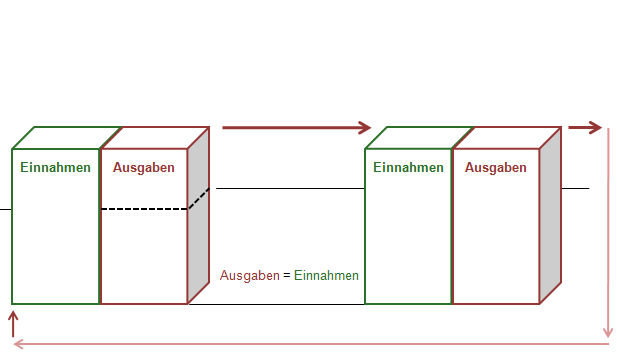

Als einen notwendigen Beitrag zur volkswirtschaftlichen Geldtheorie hat Wolfgang Stützel die von ihm entwickelte Saldenmechanik angesehen. Ihr wesentlichstes Anwendungsgebiet in der Wirtschaftstheorie sollte dabei die Analyse von Änderungen des Nettogeldvermögens sein.

Zahlungsmittel Euro-Geldscheine

Begriff des Geldvermögens

Um den Begriff des „Geldvermögens“ zu definieren, erkannte Stützel die grundsätzliche Zweiteilung des Objektes „Geld“ im Sinne der Geldtheorie:

In Wirklichkeit zerfallen die Beziehungen im gegenwärtigen Geldwesen in zwei verschiedene Ebenen: Eine Ebene der Geldvermögensumschichtungen und eine Ebene der Zahlungsmittelumschichtungen. Infolgedessen zerfällt das früher … einheitliche Objekt „Geld“ in zwei verschiedene Objekte, nämlich a) Geldvermögen, b) Zahlungsmittelbestände…

Stützel: „Volkswirtschaftliche Saldenmechanik” (1978, S. 70)