Als die Nationalsozialisten am 30. Januar 1933 mit der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler die Macht im Deutschen Reich ergriffen, befand sich die deutsche Wirtschaft als Folge der Weltwirtschaftskrise noch in einem komatösen „Tiefschlaf“.

Berlin, Fackelzug der SA zur Machtergreifung Hitlers

am Abend des 30. Januar 1933

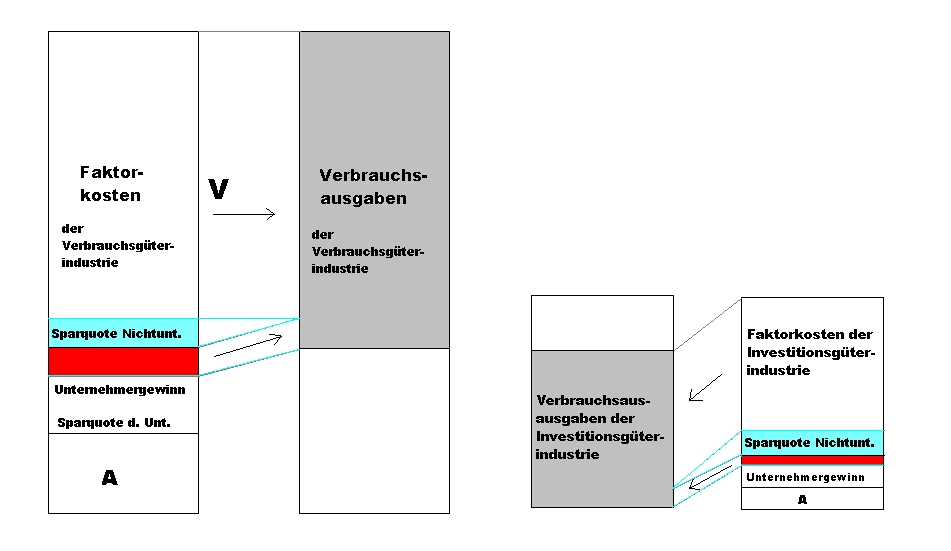

Die Industrieproduktion betrug nur noch etwa die Hälfte des Vorkrisenstandes von 1928 und neue Investitionen konnten nur noch zu einem Drittel den Ersatzbedarf decken. Die Zahl der Erwerbslosen wuchs erneut, vergleichbar mit dem vorangegangenen Winter, auf über sechs Millionen, jede dritte Arbeitskraft war ohne Beschäftigung.