Seit ich mich nach der Finanzkrise von 2007 intensiv begonnen habe mit Ökonomie und Wirtschafts-politik zu befassen, ging es mir auch immer wieder darum, anhand historischer Beispiele Parallelen zur nachfolgenden Weltwirtschaftskrise zu ziehen und über mögliche Lehren aus der Geschichte nachzudenken.

Kaufhaus Wertheim, Berlin Leipziger Platz in den 1920er Jahren

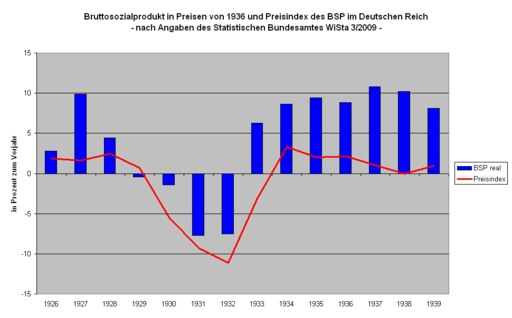

Aus vielerlei Gründen rückten da vor allem die Auswirkungen der ersten Weltwirtschaftskrise 1929 in den Fokus, insbesondere das Ende der Weimarer Republik. Natürlich ging es dabei dann auch um die umstrittene Frage nach der Auslotung der wirtschaftspolitischen Handlungsspielräume der Regierung Brüning.