Gefühle sind wichtig. Das liegt auf der Hand. Weniger offensichtlich ist, was Sozial-wissenschaftler und Politikexperten eigentlich damit anfangen sollten.

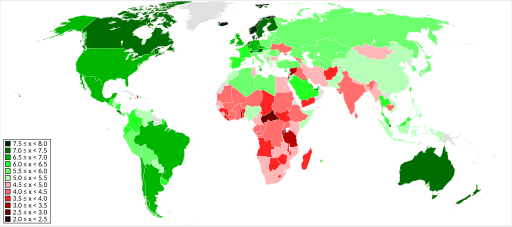

Weltkarte nach World Happiness Report (2017)

Es wurde schon viel über Bemühungen geschrieben das Glück zu messen, doch solche Versuche haben vor allem Einsichten geliefert, die manchmal nicht berauschend erscheinen.

Es stellte sich heraus, dass Menschen weniger zufrieden mit ihrem Leben sind, wenn sie in einem schlechten Gesundheitszustand oder arbeitslos sind oder ihre Ehen auseinander-brechen. Das sind kaum revolutionäre Gegenintuitionen.

Eine häufige Methode um das Wohlbefinden zu messen besteht darin, die Menschen einfach zu bitten ihr eigenes Leben zu bewerten: Wie zufrieden sind sie auf einer Skala von 0-10? Eine vernünftige Frage, aber sie erscheint grob im Vergleich zu der Batterie von Daten, die wir über Preise und Einkommen sammeln können.

In der Tat habe ich einmal die Glücksforschergemeinschaft etwas geärgert, indem ich vorschlug, dass wir nicht viel darüber lernen würden, wie man die wirtschaftlichen Institutionen einer Nation reformiert, indem ich die Bürger fragte: „Insgesamt, wie reich glauben Sie sind Sie heutzutage auf einer Skala von 0-10?“ Die Frage scheint albern und erinnert daran wie wenig wir wirklich über Wohlbefinden wissen.

Nun, der Witz geht auf mich. Vielleicht ist das genau die Frage, die wir uns stellen sollten. Eine aktuelle Studie von Federica Liberini, Andrew Oswald, Eugenio Proto und Michela Redoano untersuchte die Auswirkungen der Gefühle der Menschen auf ihre Finanzen.

Liberini und ihre Kollegen untersuchten eine Frage aus einer langjährigen akademischen Umfrage, Understanding Society: „Wie gut würden Sie sagen, dass Sie sich selbst heutzutage finanziell managen?“. Die Antworten variierten von 1 (bequem leben) bis 5 (es sehr schwierig finden).

Die Forscher fanden heraus, dass Menschen, die sagten, dass sie bequem lebten, eher die Remain-Kampagne in Großbritannien unterstützten. Diejenigen, die ihre Finanzen sehr schwierig fanden, neigten dazu, mit Vote Leave zu sympathisieren. In der Tat, schreiben die Forscher, „waren die Gefühle der britischen Bürger über ihre Einkommen ein wesentlich besserer Prädiktor für Pro-Brexit-Ansichten als ihre tatsächlichen Einkommen.“

Dann gibt es die Ungleichheit. Objektiv gesehen ist es alles andere als klar, dass die Einkommensungleichheit zunimmt. In Großbritannien stieg die Einkommensungleichheit in den 1980er Jahren auf ein hohes Niveau und ist seitdem weitgehend dort geblieben.

Weltweit gibt es auch keinen offensichtlichen Grund zur Beunruhigung. Die Einkommen sind in China und Indien – zwei großen, armen Ländern – viel schneller gestiegen als in den USA oder Europa, was die Einkommensungleichheit unter Druck setzt.

Aber die Gefühle der Menschen? Sie erzählen eine andere Geschichte. Jon Clifton, der Leiter von Gallup, das seit vielen Jahren das Wohlbefinden auf der ganzen Welt verfolgt, stellt eine Polarisierung in den Lebensbewertungen der Menschen fest.

Im Vergleich zu vor 15 Jahren (vor der Finanzkrise, Smartphones und Covid-19) sagen heute doppelt so viele Menschen, dass sie das bestmögliche Leben haben, das sie sich vorstellen können (10 von 10). Allerdings sagen jetzt auch viermal so viele Menschen, dass sie das schlechteste Leben führen, das sie sich vorstellen können (0 von 10). Etwa 7,5 Prozent der Menschen befinden sich jetzt im psychologischen Himmel, und etwa der gleiche Anteil befindet sich in der psychologischen Hölle.

Spiegelt dies unsere subjektive Realität wider, oder haben wir alle gerade gelernt, alles zu hypen, gut oder schlecht? Ich bin mir nicht sicher, aber Gallup ist nicht der einzige, der klare Beweise für weit verbreitete psychische Belastungen findet.

„Das sieht aus wie etwas, das sich anschickt zu explodieren“, sagte Nobelpreisträger Daniel Kahneman kürzlich auf einer Konferenz in Oxford über Forschung und Politik zum Wohlbefinden. Oswald, einer der Autoren der Federica Liberini-Studie, sprach ebenfalls dort und präsentierte eine düstere Reihe von Folien über psychische Belastung und Vertrauen in die Regierung. „Wir brauchen mehr detaillierte Daten über Gefühle wie menschlichen Groll, Frustration, Wut und Zurückbleiben“, sagte Oswald.

Aber wir sollten nicht vergessen auch Daten über hoffnungsvollere Emotionen zu sammeln. Auf derselben Konferenz konzentrierte sich Carol Graham von der Brookings Institution auf die Hoffnung. Es ist wichtig, sagte Graham, denn „Menschen, die an ihre Zukunft glauben, investieren viel eher in sie“. Hoffnung löst positives Handeln aus.

Zum Beispiel fand eine Studie von Graham und Kelsey O’Connor heraus, dass in den USA Menschen, die hoffnungsvoll für die Zukunft sind, tendenziell länger leben – und dass dieser Optimismus ein besserer Prädiktor für eine niedrige Sterblichkeit ist als das Einkommen.

Eine andere Studie (von Graham und Julia Pozuelo) ergab, dass junge Menschen in einem einkommensschwachen Viertel in Lima, Peru, hohe Erwartungen hatten. Die meisten wollten studieren, obwohl keiner ihrer Eltern es tat.

Je höher die Bestrebungen für die Zukunft, desto vielversprechender die Maßnahmen in der Gegenwart. Zum Beispiel waren aufstrebende Studenten weniger gefährdet, Drogen zu missbrauchen und verbrachten mehr Zeit mit Schularbeiten. In St. Louis, Missouri, fanden Graham und O’Connor heraus, dass junge, einkommensschwache Afroamerikaner höhere Bildungsambitionen und mehr Unterstützung für diese Bestrebungen hatten als junge, einkommensschwache Weiße.

Dies geschah trotz der Tatsache, dass die weißen Befragten objektiv in einer besseren Situation zu sein schienen. Sie hatten mehr Einkommen, mehr Zugang zur Kranken-versicherung, hatten eher beide Elternteile im Haus und hatten eher einen Elternteil mit etwas College-Erfahrung.

Wie in anderen Bereichen gibt es eine Kluft zwischen den objektiven Umständen der Menschen und dem, wie sie über diese Umstände denken. Indem wir diese Lücke untersuchen können wir hoffen, bessere und reaktionsfähigere Politiken zu entwickeln.

Wenn wir das nicht tun, dann gibt es eine Kehrseite des Optimismus, die im Titel von Grahams demnächst erscheinendem Buch klar zum Ausdruck kommt: Hoffnung und Verzweiflung.

(Eigene Übersetzung eines Blogbeitrages des britischen Ökonomen Tim Harford)