Nicht alle Länder dieser Welt können gleichzeitig Leistungsbilanzüberschüsse haben.

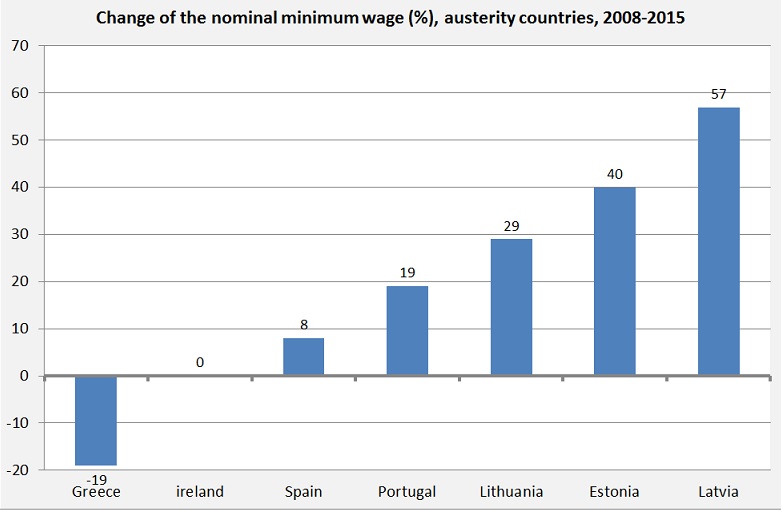

Der de-facto-Abwärtsdruck der Euro-Staaten auf die Löhne sowie die Austeritäts-Sparpolitik, einschließlich der jüngsten Schritte zur Senkung des Wechselkurses, scheinen jedoch auf eine Situation hinauszulaufen, in der (fast) alle einzelnen Länder der Eurozone einen Überschuss ihrer Leistungsbilanz (siehe Grafik) aufweisen.

Derzeitige Leistungsbilanzsalden der Eurozone, Schwedens und Dänemarks

Derzeitige Leistungsbilanzsalden der Eurozone, Schwedens und Dänemarks

In diesem Moment haben nur Finnland, Frankreich, Lettland und Estland (begrenzte) Defizite in ihren Leistungsbilanzen.

Und Finnland plant derweil schon eine neue Runde von Sparmaßnahmen, während Frankreich massiv bedrängt wird, Staatsausgaben und Löhne zu kürzen. Die durch die Politik vor 2008 induzierten sehr großen Defizite (manchmal sogar mehr als 10 oder 15% des BIP) der Eurozone waren allerdings auch unhaltbar, quasi eine „Katastrophe im Wartestand“.

Aber das gleiche kann auch über die Überschüsse gesagt werden (abgesehen davon – „wir“ Deutschen haben viele Hunderte an Milliarden Euros unserer Überschüsse verloren, da ein großer Teil unserer „internationalen Ersparnisse“ in amerikanische Hypothekenpapiere investiert waren…). Bemerkenswerterweise hat sich der deutsch-niederländische Überschuss auch nach 2008 weiter erhöht, was das Leben für die Peripherieländer sehr viel schwieriger gemacht hat.

Und dazu ein Beitrag von Simon Wren-Lewis, der zunehmend beunruhigt und genervt ist über das Niveau des gesamtwirtschaftlichen Diskurses in Europa, in dem es immer noch Leute gibt, die eigentlich schon viel früher und nach wie vor die Zinsen für verschuldete Länder erhöhen wollen.

(eigene Übersetzung eines Beitrages des Real-World Economics Review Blog)