In den Beiträgen über den Ökonomen Wilhelm Lautenbach und Sparen und Investieren habe ich ja bereits versucht, die grundsätzlichen Gegensätze zwischen den einzel- und gesamtwirtschaftlichen Bedeutungen dieser Begriffe darzustellen.

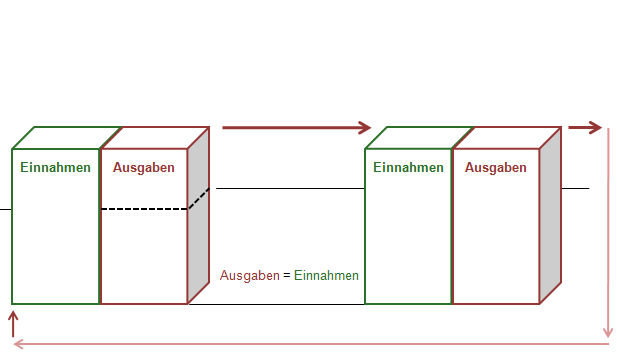

Eine Volkswirtschaft kann nicht sparen – Grafik: Wolfgang Waldner

Dabei fiel auch der Begriff der „volkswirtschaftlichen Saldenmechanik“, der zufolge Geldschulden und Geldvermögen immer exakt gleich sind, weil die Ersparnisse des einen die Schulden des anderen sind. Mit dieser auf Anhieb doch sehr paradox anmutenden Behauptung will ich mich nun in diesem Artikel etwas näher auseinandersetzen.

Saldenmechanik – Beachtung der Gegenbuchung

Die Grundlage für die Saldenmechanik ist die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (VGR). Diese stellt vereinfacht gesagt die Entstehung, Verteilung und Verwendung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) dar. Die VGR besteht dabei aus reinen Buchhaltungs- identitäten, die ohne Berücksichtigung menschlichen Verhaltens allgemeingültig sind. Diese Zusammenhänge bildet auch die Saldenmechanik ab, die die Volkswirtschaftslehre damit auf ein Fundament logischen gesamtwirtschaftlichen Denkens stellt.