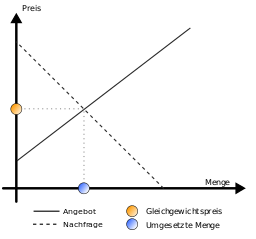

Ein Standard-Angebots(Supply=S)- und Nachfrage(Demand=D)-Diagramm für einen beliebigen Arbeitsmarkt könnte so aussehen:

Ein in der Volkswirtschaftslehre übliches Marktdiagramm

Es ist dabei üblich, W (= die Lohnhöhe) auf der Preisachse und N (= Anzahl der Arbeiter) auf der Mengenachse zu verwenden. Das Gleichgewicht soll an dem Punkt auf der Achse W auftreten, wo die gelieferte Menge gleich der geforderten Menge ist.